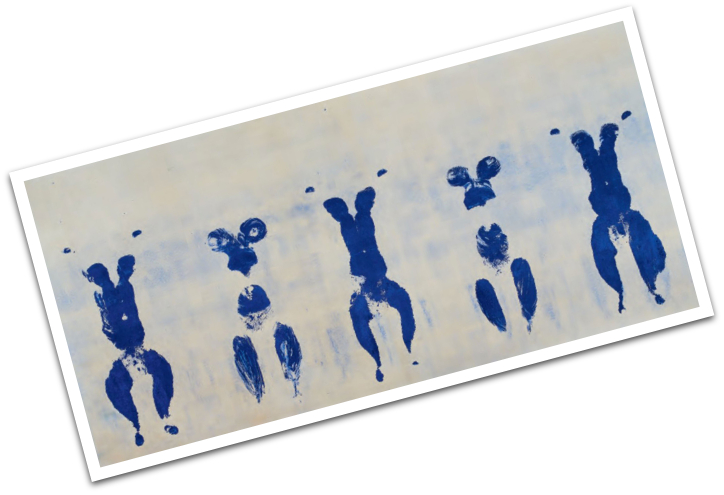

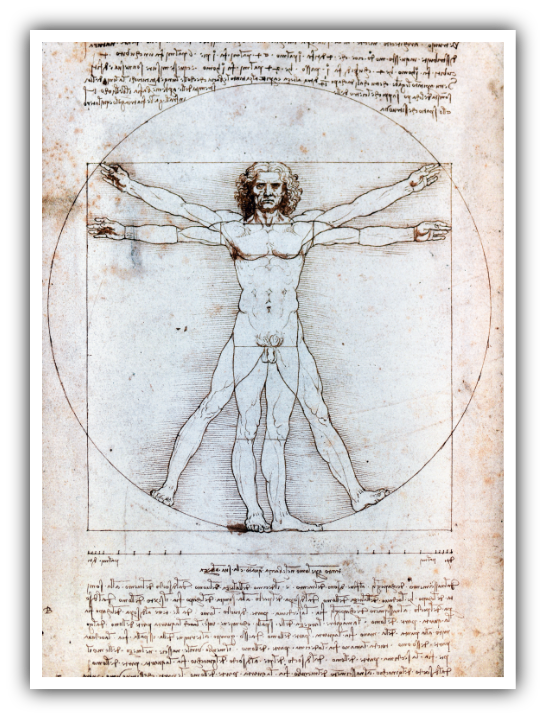

LÉONARD DE VINCI (1452-1519)

et ses mesures « parfaites »

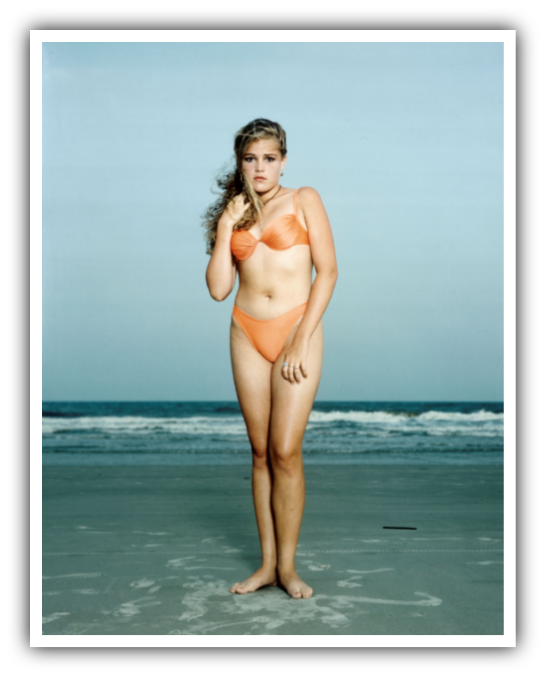

Vers 1490, Léonard de Vinci décide de dessiner l’homme « de Vitruve », autrement dit : « l’homme parfait ».

Tout en reprennant les idées de la statuaire de l’Antiquité gréco-romaine, il le dessine dans deux positions, jambes jointes et jambes écartées, bras tendus et bras levés. Il le représente avec des proportions calculées (de manière mathématique) pour que son corps puisse s’inscrire dans les deux formes géométriques « parfaites » que sont le carré et le cercle. Même son nombril est au centre du cercle (d’ailleurs, au pied de l’homme se trouve une échelle de calcul).

et ses mesures « parfaites »

Vers 1490, Léonard de Vinci décide de dessiner l’homme « de Vitruve », autrement dit : « l’homme parfait ».

Tout en reprennant les idées de la statuaire de l’Antiquité gréco-romaine, il le dessine dans deux positions, jambes jointes et jambes écartées, bras tendus et bras levés. Il le représente avec des proportions calculées (de manière mathématique) pour que son corps puisse s’inscrire dans les deux formes géométriques « parfaites » que sont le carré et le cercle. Même son nombril est au centre du cercle (d’ailleurs, au pied de l’homme se trouve une échelle de calcul).

.png)

_full.png)